這是最好的時代,也是最壞的時代;這是智慧的年代,也是愚蠢的年代;這是信仰的時期,也是懷疑的時期;這是光明的季節,也是黑暗的季節;這是希望的春天,也是失望的冬天;大夥兒面前應有盡有,大夥兒面前一無所有;大夥兒正在直登天堂;大夥兒正在直落地獄。

——查爾斯狄更斯《雙城記》

1870年6月9日,英國文壇繼莎士比亞之後最著名的作家查爾斯狄更斯去世。

和許多作家生前寂靜後榮耀不同,狄更斯的作品在他生前就收穫了無數讀者。維多利亞女王親下禦旨,狄更斯安葬在倫敦西敏寺的詩人角。

他的墓碑上寫道:「他是貧窮、受苦與被壓迫人民的同情者;他的去世令世界失去了一位偉大的英國作家。」

狄更斯出生於海軍小職員家庭,少年時家庭生活窘迫,只能斷斷續續入校求學,曾被迫到工廠當童工。如此的生活經驗自然而然使他更加關注「小人物」的悲喜命運,特別注意描寫生活在英國社會底層的「小人物」的生活遭遇。

在狄更斯身上,體現了英國人的核心精神,一種發自內心的快樂和滿足;以及一種自覺的反思和批判精神。他筆下的那種平常人家的溫情與曲折並存的生活故事,加上風趣幽默的語言以及總是有美好團圓的結局,吸引著一代代人一直讀下去。

木心評狄更斯時說,「傳統的文學批評說他(狄更斯)藝術水準不夠,認為是通俗小說作家。我以為這種批評煞風景。我喜歡他。在他書中,仁慈的心靈,柔和的感情,源源流出。說他淺薄,其實他另有深意。他的人物,好有好報,惡有惡報……

他的這種報應法是一種很好的心靈滋補。托爾斯泰說:憂來無方,窗外下雨,坐沙發,吃巧克力,讀狄更斯,心情會好起來,和世界妥協。我年輕時憂來無方,也用之老藥方。你們現在忙,沒有空閒憂悒,如果誰落在空閒憂悒中,不妨試試看:沙發、巧克力、狄更斯。」

小氣財神奠定現代聖誕節習俗

而提及狄更斯的影響力,繞不過去的便是他「發明了聖誕節」這件事。

這裡的發明,並不是宗教意義上的節日,而是以一己之力創造了聖誕節的現代理念,和隨之而來的更廣泛的流行文化現象,甚至可以說,聖誕節正是因為狄更斯才成為西方世界最重要的節慶之一。

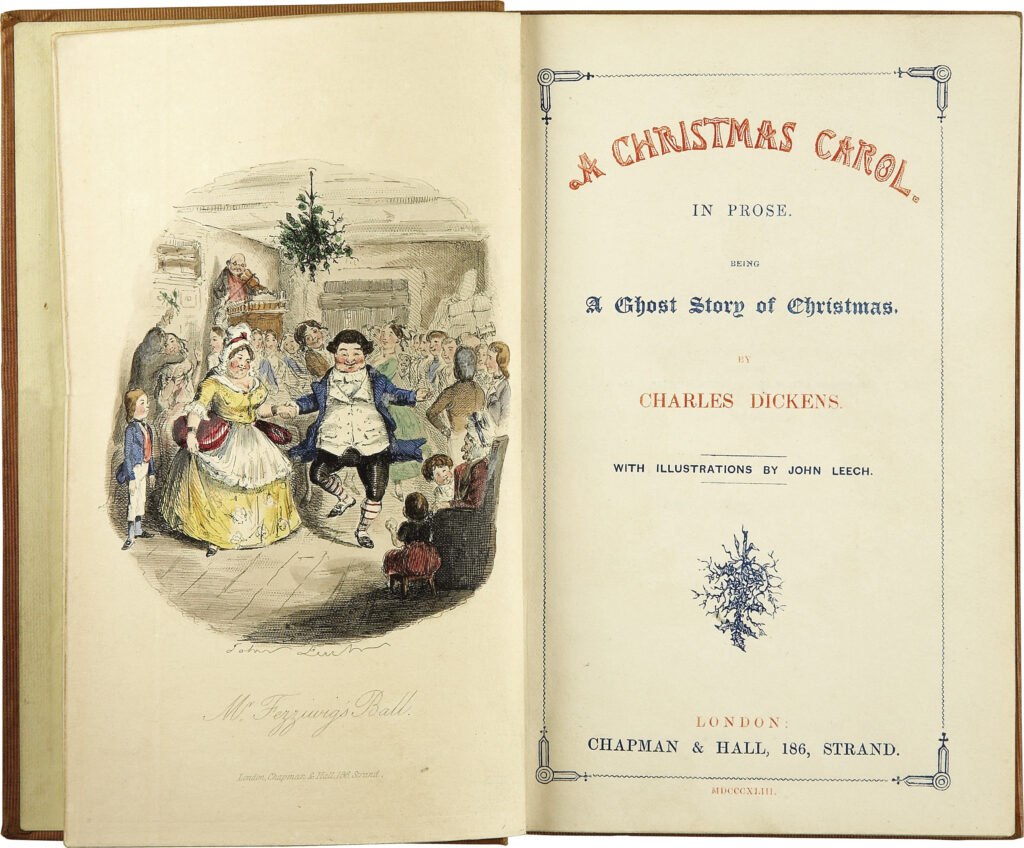

這一切的源頭是在1843年,當時31歲的狄更斯發表了小說《小氣財神》。

狄更斯的這本小說重新創造並發明了聖誕節的許多習俗,例如:烤火雞、裝飾聖誕樹、聖誕卡、聖誕老人原型,包括那句「Merry Christmas」(聖誕快樂)的祝福語皆是出自於這本小說。

在狄更斯創作這本小說之前,歐洲許多國家早已不再慶祝聖誕節了,甚至許多嚴謹的基督徒反對慶祝活動,是狄更斯的小說,從此賦予了聖誕節闔家歡慶的意義。

六週創作老少皆能共情的《小氣財神》

儘管當時的他已經憑藉《孤雛淚》成為了一個家喻戶曉的小說家,但是在那之後的幾本小說(和一本遊記)銷量並不好,家裡財政也非常困難,妻子那時已懷上了第五個孩子。他需要一本新的成功的小說,來負擔家裡的開銷。

1843年10月,狄更斯在一次夜間的散步中,回想起艱辛的少年時光,於是決定寫一個與聖誕有關的故事,要給那些與自己有著相同的經歷、苦難和追求的人寫一個能與之共情的故事。

狄更斯經過深思熟慮,構思的基本情節簡單明了,能讓孩子讀懂;同時,意義深刻的主題,又要可以激發起成年人對往事的回憶和生活的激情。在寫作的過程中,他也由原來只想單純地賺一筆書稿費來還債的想法,變成了向人們展示充滿光明和希望的聖誕節的宏大計劃。

於是,狄更斯開始揮筆寫作,沉浸在無比的激動之中,用6週的時間,寫完了《小氣財神》,還親自動手負責書的設計和裝幀,趕在那年的聖誕節之前印刷出版了這本小說。

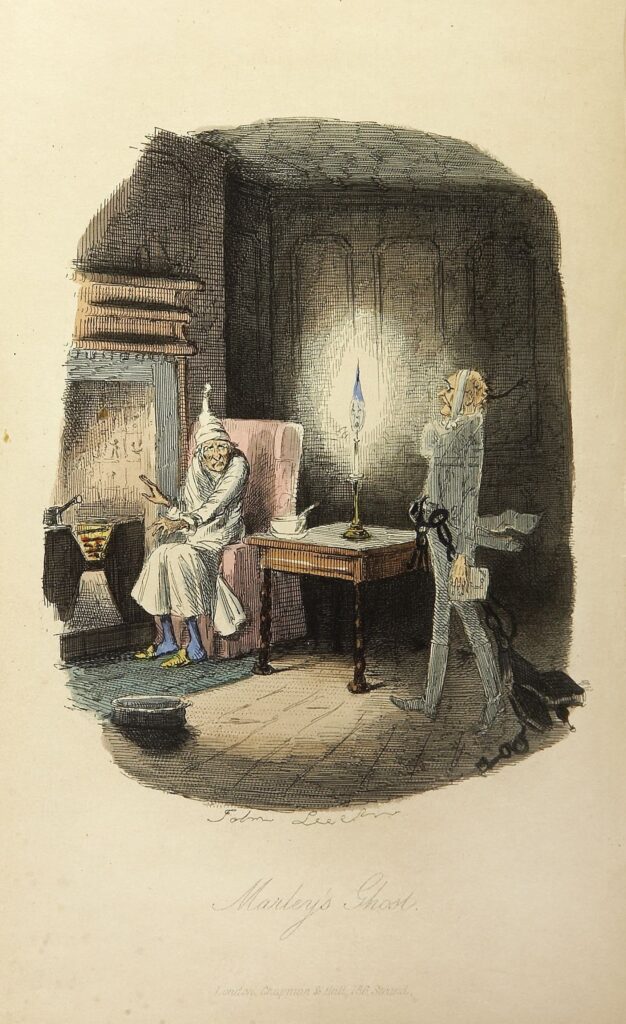

故事中,富有而冷漠, 連乞丐都不願向他討要的自私透頂的吝嗇鬼富翁在聖誕夜被三個聖誕精靈造訪—過去之靈、現在之靈、未來之靈。由此,他開始重新思考生命的意義,這一切漸漸喚醒他人性的另一面,像是同情、仁慈、愛心及喜悅。瞬間,他那固有的自私及冷酷迅速崩塌,消失殆盡,從此變成了一個樂善好施的人。

狄更斯所希望傳達的聖誕精神非常樸素:人人都能享有家庭的溫暖和人與人之間的友愛。

如他在《小氣財神》中藉人物之口訴說,聖誕節「是個很好的日子;是個充滿愛心和寬恕,與人為善的快樂的日子;就我所知,在長長的一年中,只有這個時候,男男女女彷彿都會不約而同地自由敞開緊閉的心扉,再也不將地位比自己低下的人看成是走在另一條路上的異類。」

文學評論家認為,《聖誕頌歌》的發表是狄更斯的創作生涯中的重大轉折點;而社會學家則相信,這部作品深刻地改變了現代聖誕節在西方世界的地位和價值,甚至「聖誕快樂」的說法也是由此而得以流行的,狄更斯本人也因此被稱為「發明聖誕節」的人。

但無論是聖誕節,還是他筆下為數眾多的中、下層社會的小人物,他所有的書寫都是為弱勢群體代言,追求社會正義,探尋能使人類和諧相處的核心價值。

文學評論家哈羅德·布魯姆在《西方正典》中說狄更斯在19世紀小說家中無人能比。

他的名聲早已超越了英倫三島和大洋彼岸的新大陸,從他身上汲取營養的作家不可勝數。

他不像莎士比亞和塞萬提斯那樣把我們帶入崇高,而是要我們重回我們的本源,儘管這些本源也許是痛苦和愧疚的。我們有著孩子似的對愛的需要,對拾回自我的需要,而這幾乎是難以抗拒的。